鉄道きっぷのルールには、各種障害者手帳を所持する人に対する運賃の割引が含まれています。身体障害者、知的障害者に加え、2025年4月以降は精神障害者も対象となりました。

障がいの程度にかかわらず、本人が一人だけで乗車する(「単独旅行」といいます)場合、多くの鉄道会社では距離制限が設けられています。片道の営業キロが101km以上の場合に限り、割引の対象です。

そこで、割引が適用されない片道50km前後から100kmまでの区間を乗車する場合、割引が適用された101km以上の運賃よりも総額が高くなるという逆転現象が生じます。本来の着駅よりも割引が適用される先の駅まできっぷを買うという活用法が存在するというわけです。

当事者によってはこういった活用法が「裏ワザ」として不適切だというのですが、果たして根拠があるのでしょうか。

単独旅行において距離制限があるため、割引が適用となる距離を満たすか満たさないかで金額にギャップが生じます。問題を解消するためには、距離制限を撤廃することが根本的に検討されるべきでしょう。

この記事では、各種障害者手帳を所持する当事者が単独旅行する場合において、距離によってはきっぷの値段に矛盾が生じることをご説明します。そのために、片道50km前後から100kmまでの距離を移動する場合に活用できる具体的な手法を、分かりやすくご紹介します。

- 券面上の発駅および着駅で乗降することは障害者割引の発売条件にはないこと

- 総額の逆転現象が生じる距離は鉄道会社によって異なること(JRの場合61km以上)

- 無割引運賃との差額が請求されることには根拠がなく、応じる必要はないこと

先の駅まできっぷを買い手前の駅で降りても問題ない

冒頭でお話しした通り、鉄道運賃の障害者割引の適用条件が限定的なため、現場では矛盾が生じることがあります。最初に、その実例を見ていきましょう。

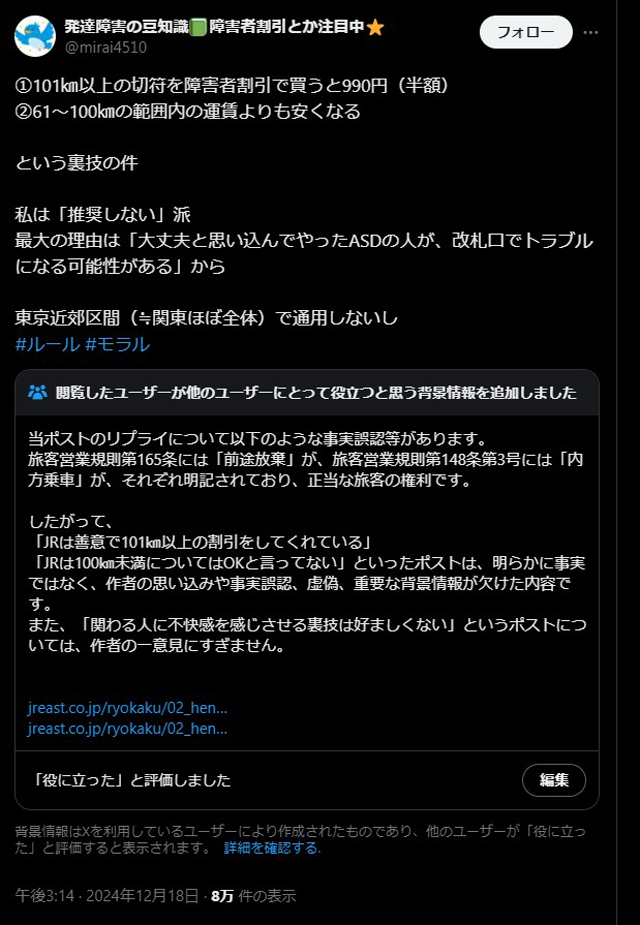

SNS上の投稿に見られた問題提起

筆者も障害者手帳を所持する当事者で、鉄道運賃の障害者割引について常々関心を持ってきました。SNS上の情報も随時チェックしていますが、ひょんなことからX(Twitter)上で次の投稿を偶然発見しました。

この投稿では、片道101kmから120kmまでの普通乗車券を手帳割引990円で購入すると、片道61kmから100kmまでの無割引の運賃よりも低額になることを裏ワザとして紹介しています。その上で、この投稿主がこの手法を「推奨しない」と意見を述べたところ、コミュニティノートが付いたくらいに賛否両論の反応があったというわけです。

先の駅までのきっぷを買った方が安い実例

この投稿をぱっと目にしただけでは、意図が分かりにくいのではないでしょうか。筆者がこの条件に該当する普通乗車券を購入し、実際に乗車した体験をもとに、どのようなことであるかをご説明したいと思います。

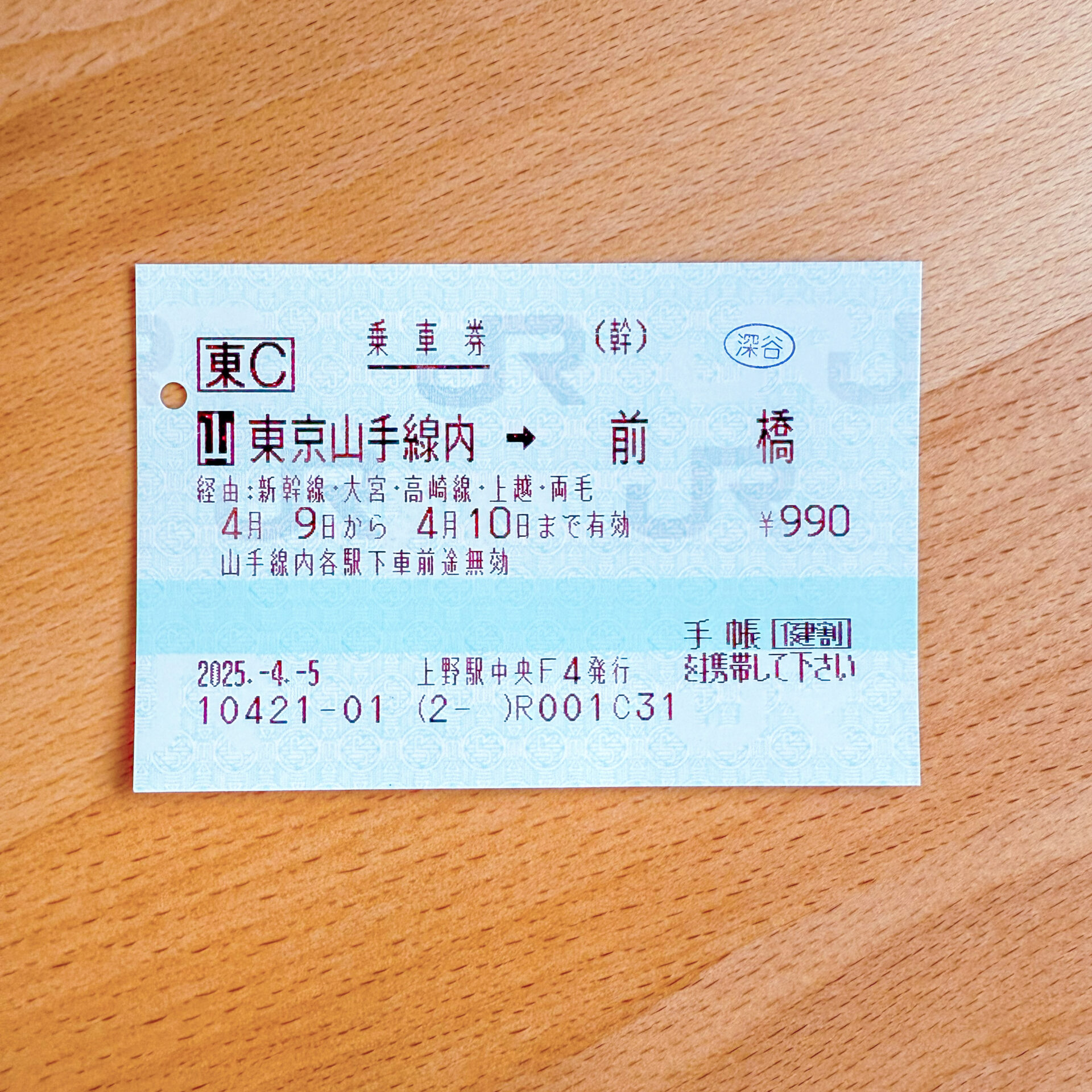

例えば、東京駅(東京山手線内)から両毛線前橋駅(群馬県前橋市)までの普通乗車券を購入する場合、障害者手帳を提示すれば単独旅行であっても割引が適用されます。営業キロ114.8kmに対する運賃額は、1,980円の半額である990円です。

このとき、本当の着駅が前橋駅よりも手前の深谷駅(埼玉県深谷市)だったとしましょう。東京駅からの営業キロが61kmから100kmまでの範囲にある深谷駅までの営業キロは76.1kmしかありません。そのために割引が適用されず、無割引の運賃額は1,340円です。

そのため、総額で安くなる前橋駅ゆきの片道乗車券を購入し、途中駅の深谷駅で下車するのが「裏ワザ」として存在することになります。

上記の投稿主は、このような裏ワザを「推奨しない」というのです。果たして、いけないことなのでしょうか。

規則上は制限されておらず実践が可能

鉄道きっぷのルールでは、このように先の駅までのきっぷを買っておいて、実際は手前の駅で降りることには、特に制限がありません。その根拠は、「先の駅まで乗車する権利を得ているのだから、手前の駅で下車することでその権利を過少行使するのは何ら問題ない」という考え方です。

そのため、今回のケースでは「東京山手線内 ➡ 前橋」の片道乗車券を障害者割引で購入しておき、深谷駅で下車すれば(少なくとも規則上は)何ら問題ありません。この手法は決して「裏ワザ」などではなく、至って正当なきっぷの活用法です。

この際、当事者が下車する途中駅の駅員が、無割引の運賃との差額を請求するのは、適切ではありません。業務は主観で行うものではなく、規則によって粛々と行われるものです。

上記の投稿において投稿主が主張している「ルール」や「モラル」はあくまでも一個人の「意見」に過ぎず、普遍的な規則とは異なります。当事者の中には主観的な「遠慮」が先行してしまうことがありますが、感情に左右されず規則によって行動したいです。

とはいえ、障害者割引を受けるに当たっては様々な考え方があることも、これまた事実です。最初に、制度に関する客観的な説明から入り、後半で当事者それぞれの考え方について触れていきます。

誤った情報がSNS上にこれ以上流布されないでほしいという思いで、今回当記事を執筆しました。

それでは、このような手法が成立する背景や規則について詳しく見ていきましょう!

先の駅までのきっぷを買った方が安いわけ

このような手法は、知っている人だけが得をするという側面があります。先の駅まで乗車券を買う方が安くなるという手法がなぜ成立するか、詳しく考えていきましょう。

単独旅行には距離制限がある~制度の趣旨~

身体障害者、知的障害者および精神障害者に適用される鉄道運賃の割引については、障がいの程度によって以下の2種類に区分されます。

- 第一種:障がいの程度が重度な人に適用

- 第二種:障がいの程度が軽度な人に適用

JR各社について、それぞれの種別における割引内容の概要は、下表の通りです。

| 種別 | 第一種 | 第二種 |

| 本人 | ○ | ○ |

| 介護者 | ○ | × |

| 介護者と同時旅行 | 全区間 | × |

| 単独旅行 | 101km以上 | 101km以上 |

| 普通乗車券 | ○ | ○ |

| 定期乗車券 | ○ | × |

| 障害者用カード発行 | ○ | × |

第一種に区分される当事者については、介護者・付添人が同伴する時に限って距離に関係なく割引が適用されます。その場合に使用可能な「障害者用カード」が、首都圏地区において2023年より利用可能になっています。常に介護が必要な人の運賃については、本人と介護者2人で1人分の運賃を課すという考え方です。

一方、当事者が一人だけで移動する場合は、第一種、第二種に関係なく「単独旅行」とされ、割引内容が限定的になります。

単独旅行に関しては、乗車距離が長くなりがちな帰省等の機会において経済的な負担を軽減しようという趣旨で制度設計されています。したがって、日常生活における近距離の利用については考慮されておらず、距離制限が残存する結果となっています。

前述した通り、距離制限に関しては、片道の営業キロが101km以上であることが基準です(連絡する他社線区間を通算した営業キロがベース)。

このような背景で、日常生活における通院などで近距離区間を利用することが圧倒的に多いにもかかわらず、割引の対象外になってしまうのです。

鉄道運賃に関する距離制限の仕組みについては、姉妹サイト「デジきっぷナビ」上に投稿した以下の記事(↓)をぜひご一読ください。

また、精神障害者保健福祉手帳所持者に対する運賃割引の導入については、以下の記事をご一読ください。

障害者割引に関する規則を詳しく説明

ここで、当記事で主張する内容の裏付けとなる規則について触れます。法的な根拠と言えるものです。

きっぷの発売に関する規則

まずは、割引が適用されたきっぷの発売に関する規則を見ましょう。

障害者手帳を所持する旅客に対する運賃の割引は、障害種別ごとに制定された以下の単行規程によります(精神については2025年4月01日より施行)。

- 旅客鉄道株式会社 身体障害者旅客運賃割引規則

- 旅客鉄道株式会社 知的障害者旅客運賃割引規則

- 旅客鉄道株式会社 精神障害者旅客運賃割引規則

これらの規則の中に、運賃の割引条件が記載されています。単独旅行に関係する規定を、次の通りに抜粋してみてみました。

第4条 (割引乗車券類の種類)

●●障害者に対して割引の取扱いをする乗車券類の種類は、次のとおりとする。

⑴ 普通乗車券 第1種●●障害者が単独又は介護者とともに乗車船する場合及び第2種●●障害者が単独で乗車船する場合に発売する。第5条 (取扱区間)

●●障害者及び介護者に対して割引の取扱いをする乗車券類の取扱区間は、次の各号に定めるとおりとする。

⑴ 乗車券については、旅客鉄道会社線及び連絡会社線の各駅相互区間とする。ただし、●●障害者が普通乗車券によって単独で乗車船する場合は、片道の営業キロが100キロメートルをこえる区間に限る。※「●●」には、障害者手帳の種別が入ります。

これらの規程は比較的シンプルで、割引で発売するきっぷの券種や取扱区間が規定されているだけです。したがって、発売に関する規則には、券面に記載された着駅まで乗車しなければならないといった細かい制限には言及されていません。

きっぷの効力(使い方)に関する規則

きっぷの効力(使い方)については、基本的な運送約款である「旅客営業規則」上の規定に従います。

きっぷを着駅まで使用せず、途中駅で旅行を終了することに関しては、以下の規定の影響を受けます。実際の条文は、以下の通りです。

- 旅客営業規則第148条第3号(内方乗車)

- 旅客営業規則第165条第1号(前途放棄)

第148条(乗車券類の効力の特例)

乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。

(3) 乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合第165条(乗車券が前途無効となる場合)

乗車券(往復乗車券、連続乗車券又は普通回数乗車券については、その使用する券片)は、次の各号の1に該当する場合は、その後の乗車については無効として回収する。

(1) 旅客が途中下車できない駅に下車したとき。

第165条第1号については、途中下車できないきっぷで途中下車した場合、きっぷを回収される形で前途を放棄すると言い換えられるでしょう。したがって、単なる旅行終了に過ぎず、運賃の過不足を精算することにはなりません。

きっぷの券面に表示された発駅より先の途中駅から乗車し、着駅の手前で下車することを「内方乗車」と言います。第148条第3号の規定によって、この使い方が可能です。

内方乗車に関する詳細については、姉妹サイト「デジきっぷナビ」上の以下の記事をぜひご一読ください。

ユーザーが持っている正当な権利

したがって、障害者割引が適用された乗車券を利用する場合に、券面に記載された着駅まで乗車しなければならないということは、全くありません。

乗車券を購入することによる着駅まで乗車する権利をフルに行使せず、途中駅までしか使わないことは、権利を過少に行使しているに過ぎません。少なくとも、日本国内ではこのようなギャップが容認されていることになります。

実務に携わっている駅員の中には、きっぷの発売方に関する規則ときっぷの効力に関する規則が頭の中で混同しています。そのため、割引されたきっぷ券面の金額と、途中駅までの無割引の金額の差額を請求しようとするトラブルが生じる可能性を否定できません。

鉄道会社の現場ではありがちな事象ですが、ユーザーが持っている権利を侵害する、あってはならない行為です。そのような事態に遭遇しても素直に応じることなく、当記事に記載した内容を根拠に反論してみてください。

根本的な原因は距離制限そのものにある

本来の目的地よりも先の駅まできっぷを買って前途放棄をするという手法が成立する根本的な原因は、距離制限という区切りがあることです。

距離制限を設けず、全区間で運賃を割り引けば、先の駅までの運賃が安くなることはまず考えられません。

この手法は普通乗車券(紙のきっぷ)に限って実践可能であり、交通系ICカードでは下車駅までの運賃が無割引で引き落とされます。

したがって、この活用法を知っている人だけが得をし、知らない人には恩恵が及ばないと言えるでしょう。この状態は極めて不公平であり、放置しておいてよいわけがありません。

障害者割引制度拡充に当たっては、第一段階として精神障害者が対象者に追加されたことによって、障害種別による割引適用の有無という不公平さが解消されました。第二段階においてはより一歩踏み込み、単独旅行における距離制限を撤廃するべきです。

この矛盾についてはすでにマスメディアでも取り上げられており、筆者の個人的な所感に留まるものではありません。

制度の不完全さに気づき、距離制限の撤廃を求めている政党が実際に存在します(当記事ではどの政党とは言いませんが)。

先の駅までの乗車券を買い、手前の駅で下車するための割引きっぷの買い方と実例を、ここでお話しします。

普通乗車券(紙のきっぷ)で実践~きっぷの購入方法~

これまでお話ししてきた、障害者割引の適用距離を満たす片道101km以上の区間の普通乗車券を購入し、実際には手前の駅で下車するという手法を実践できるのは、窓口等で購入した紙のきっぷに限ります。交通系ICカードには障害者の単独旅行用のものがもともとないため、IC乗車に関しては割引の対象外です。

距離制限が設定されている鉄道会社における実践法

JR各社をはじめ、大部分の鉄道会社については、単独旅行における運賃の割引に関して距離制限があります。

前述した「東京山手線内から前橋駅ゆき」の片道乗車券を購入し、手前の駅で下車するケースが、この事例に該当します。すでに触れた内容ですが、改めて詳しくご説明したいと思います。

着駅までの営業キロと運賃を計算

発駅から着駅までの経路と運賃をスマートフォンアプリで調べます。

JR東日本の東京近郊区間やJR西日本の大阪近郊区間内で経路が完結する場合、実際に乗車する経路にかかわらず、発駅と着駅間の最短経路の営業キロを求めます。

JR各社の場合、その営業キロが61km以上となる場合、無割引の運賃が101km以上となる駅までの割引運賃よりも高額となります。なお、51kmないし60kmの距離帯では、割引の有無にかかわらず、990円と同額です。

101kmから120kmまでの運賃帯に含まれそうな先の駅を、先ほどのアプリで調べます。

【JR本州3社幹線の運賃表】

| 営業キロ | 運賃(円) |

| 31km-35km | 590 |

| 36km-40km | 680 |

| 41km-45km | 770 |

| 46km-50km | 860 |

| 51km-60km | 990 |

| 61km-70km | 1,170 |

| 71km-80km | 1,340 |

| 81km-90km | 1,520 |

| 91km-100km | 1,690 |

| 101km-120km | 1,980 |

| 121km-140km | 2,310 |

東京駅から深谷駅までの営業キロは76.1kmで、無割引の運賃は1,340円です。101kmないし120kmの割引運賃は、1,980円の半額で990円です。深谷駅から先の駅で、東京駅から101km以上になる駅には、高崎駅や前橋駅があります。高崎駅もしくは前橋駅までのきっぷを購入すればよいと判断します。

駅の窓口で普通乗車券を旅行開始前に購入

障害者手帳を提示して、割引された普通乗車券を購入します。券売機では割引されたきっぷを購入できないため、駅の窓口かインターホン付きの指定席券売機を利用する必要があります。

障害者割引を適用できるのは、原則として旅行開始前に限ります。列車に乗車する前に、駅で割引きっぷを購入しましょう。

購入したきっぷの右下には、障害者手帳の種別と同伴の有無を判定できるように印章が押されています(通常は自動的に印字されます)。

前橋駅までの普通乗車券を購入したら、改札口から入場し、列車に乗車します。

着駅で下車

着駅に着いたら、自動改札口にきっぷを入れて出場します。きっぷは回収されますが、乗車券に記載された着駅でなくても扉が閉まることなく、そのまま通過できます。

きっぷを持ち帰りたい場合、有人窓口でその旨を申し出ましょう。無割引の運賃との差額を請求されそうになったら、この記事に書いてある内容をもとに反論し、くれぐれも支払わないようにしましょう。

なお、途中下車できるきっぷならば自動改札で回収されることはなく、そのまま持ち帰れます。

東京山手線内から前橋駅までの普通乗車券は、在来線経由の場合東京近郊区間で完結するため、途中下車できません。その場合、深谷駅で一旦下車するとその先は使えません。

ただし、経路の一部に新幹線を含めていれば、深谷駅で途中下車が可能です(有人改札では、在来線を選択乗車している旨申告してください)。乗車券の経路に新幹線を含めて途中下車を可能にする方法について、姉妹サイト「デジきっぷナビ」上の記事で詳しく説明しています。ぜひご一読ください。

距離制限が設定されていない鉄道会社における実践法

JR各社を中心に、大手の鉄道会社では101km以上という距離制限が設定されています。しかし、距離制限のない鉄道会社が多くあります。

大手鉄道会社の中では、以下の2社が該当します。

- 京成電鉄

- 西日本鉄道

成田空港へ向かう列車を運行する京成電鉄や、太宰府天満宮への足である西日本鉄道では、気軽に障害者割引を受けられます。

京成電鉄においては、2024年6月以降距離制限が撤廃され、全区間の普通乗車券に割引が適用されることになりました。

距離制限がなければ、ただ単に着駅までの普通乗車券を求めればよいだけで、余計なことを考える必要は一切ありません。鉄道運賃の障害者割引制度は、最終的には距離制限がない形で決着することが望ましいと考えます。

最後に、障害者割引を受ける際の気の持ち方に関して、筆者の意見をお伝えします。

感情論に流されてはならない

鉄道運賃に限らず、障害者割引には多くの意見や考え方、批判が存在します。割引制度であれば普通は社会に広く受け入れられますが、障害者割引に限っては素直に受け入れられない現状があるのです。

当事者にとっては割引はスティグマ

健常者には到底理解できないことですが、障害者手帳を提示して割引を受けることには、障がいを持った当事者自身が後ろめたく思っています。つまり、割引を受けることにスティグマを持っている人が多いということです。

そのために、例えルールに沿っていたとしても、裏ワザ的なきっぷの使い方を「推奨しない」と考える人が出てきます。

また、日常生活では割引を受けるけど、旅行先では割引利用を控えるという当事者もいます。旅行に出かけられるだけのお金を持っているのに、割引を受けるのは適切ではないということでしょうか。

このように、割引を受けられるにもかかわらず、複雑な心境に至る当事者が多いのです。

当事者が正当な権利行使を控えてしまう風潮は、障害者割引が弱者優遇の仕組みとして社会から叩かれていることの証左です。

ぶつかり合うからこそルールを尊重したい

しかし、このようなことはすべて当事者の主観であり、個人的な考え方です。ぶつかり合う考え方を調整するためにルールが存在するので、ルールには粛々と従いたいです。

鉄道運賃の障害者割引に関しては、鉄道会社の善意で提供されているのではなく、国と鉄道会社が調整した上での制度です(割引原資は鉄道会社の持ち出しですが)。

社会福祉に関する制度を利用する上で、感情論に流されることはあってはなりません。ルールに従ったことであれば臆することなく、堂々と活用すればよいのではないでしょうか。

まとめ

鉄道運賃の障害者割引が近年浸透し、2025年4月には対象者が精神障害者にも拡大しました。しかし、JR各社をはじめ、多くの鉄道会社では、障害者の単独旅行に距離制限を課しています。

その距離制限においては、片道の営業キロが101km以上となる場合に限って運賃が半額です。したがって、営業キロが片道50km前後から100kmまでの経路については割引が適用されず、運賃の総額で逆転現象が生じます(鉄道会社によって逆転現象が生じる距離が異なります)。

逆転現象が生じてしまう原因は、101km以上でしか割引を行わない距離制限そのものにあります。この距離制限は従来から問題になっていて、距離制限の撤廃を主張する政党があるくらいです。

きっぷを購入する段階では片道101km以上の経路でなければなりません。しかし、実際にきっぷを使う段階では、ユーザーの判断で途中駅から旅行を開始してもよいし、別の途中駅で旅行を終了してもよいです。これを「内方乗車」と言いますが、運送約款上特に制限されているわけではありません。

そのため、片道101km以上の普通乗車券を購入しておいて、実際には100km以下の経路を移動するという手法が成立します。

障害者に対する運賃の割引制度は、単なる鉄道会社の善意ではなく、長年にわたる交渉の後、国や自治体と協議された結果成立した制度です。制度である以上活用するべきであり、利用するしないについては感情論で片づけられるものではありません。

この記事が、障害者手帳を所持する当事者にとってのバイブルとなれば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました!

参考資料

● 旅客鉄道株式会社 ●●障害者旅客運賃割引規則 2025.01閲覧

● JR旅客営業制度のQ&A(自由国民社)2017.5

当記事の改訂履歴

2025年4月10日:初稿 修正

2025年02月13日:初稿 修正

2025年01月22日:初稿 修正

2025年01月10日:当サイト初稿

コメント